Nacionales

Cómo el movimiento indígena se vuelve capaz de desestabilizar presidentes

El movimiento indígena del Ecuador está marcado por las movilizaciones generalmente violentas impulsadas como medidas de resistencia a la exclusión y a la pobreza. La Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (Conaie) tiene 35 años de existencia jurídica y más de 40 de organización, pero esto no quiere decir que el movimiento indígena data de su existencia social desde entonces. Los antecedentes de los levantamientos indígenas se rastrean a la llegada de los europeos peninsulares en el siglo XVI al continente. Desde entonces se contabilizan innumerables movilizaciones y protestas, muchas de estas sediciosas, que tuvieron la capacidad de arrinconar a los poderes constituidos.

Más de 60 levantamientos se han reportado desde el primer tercio del s. XVI hasta el mismo periodo del siglo XX, en 400 años, lo que indica una regularidad de 7 años entre cada levantamiento indígena. Durante todo este tiempo han evolucionado los repertorios de la protesta, las demandas de los movilizados e incluso la complejidad de las organizaciones indígenas. Pero desde el retorno a la democracia esta periodicidad se ha estrechado y las protestas indígenas suceden más frecuentemente por cada gobierno en funciones, con la capacidad de empujarlo a las cuerdas del cuadrilátero de la historia. ¿Cómo pueden leerse las recientes movilizaciones de la CONAIE en un contexto más amplio?

La resistencia empezó en la colonia

La historia de las sublevaciones en el Ecuador inició cuando los pueblos indígenas rechazaron a los españoles. Los líderes de esa resistencia fueron los generales incas Rumiñahui, Quizquiz, Calicuchima, o Zopozopangui, cacique de Mocha e hijo de Huayna Cápac.

Otros grupos étnicos los Huancavilcas, entre 1535 y 1542, quemaron por tres ocasiones la ciudad de Guayaquil. Los Mantas y los Caráquez también se opusieron a los ejércitos españoles en la misma época para impedir la fundación de la actual ciudad de Portoviejo, en Manabí. En Esmeraldas, al norte del Ecuador, en 1568, se registró otra sublevación en contra de los españoles.

Todos estos levantamientos son parte de la resistencia indígena durante los siglos XVI y XVII.

Para luchar en contra de los impuestos, del despojo de tierras, los trabajos obligatorios gestados en Otavalo, entre 1559 y 1615. La resistencia en el Corregimiento de Otavalo formado por las actuales Cotacachi, Otavalo, San Pablo, Cayambe, fue de las más importantes en 1777.

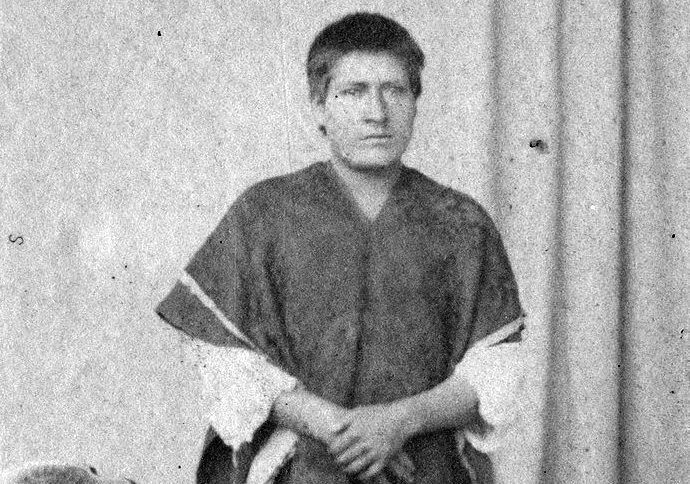

La sobre explotación a los trabajadores indígenas suscitó otra serie de levantamientos en el siglo XIX, sucedieron en Cañar, en 1862, en Imbabura y Guano, en 1868, Chimborazo, en 1871, y en Napo, en 1892. La represión en contra de los manifestantes fue brutal. Uno de los nombres más recordados es el de Fernando Daquilema, el líder procedente de la etnia Puruhá se enfrentó a la opresión del gobierno conservador del entonces presidente Gabriel García Moreno.

Es en ese año cuando se creó la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos (CEDOC), que luego se denominó Confederación de Organizaciones Clasistas. La Iglesia influyó en esta organización para contrarrestar la creciente influencia de la izquierda y, en la década de los 60, influyó en el sector campesino a través de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC).

Con el desarrollo del capitalismo, en las décadas del 50 y 60, hubo una época intensa para el movimiento campesino indígena, representado por la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador (FEI), antes conocida como la Federación Ecuatoriana de Indios en la Sierra.

En las décadas del 50 y 60 (caracterizadas por un mayor desarrollo del capitalismo), se vivió una época de efervescencia del movimiento campesino indígena articulado por la FEI en la Sierra y por la Federación de Trabajadores Agrícolas del Litoral (FETAL) en la Costa.

Para rechazar el censo agropecuario, varias comunidades indígenas de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo se levantaron. Los enfrentamientos de 1961, terminaron con el asesinato de dos campesinos y varios manifestantes presos.

Asimismo, durante la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara, el movimiento indígena presentó su rechazo al decreto que traspasó la Misión Andina, la única entidad que trabajaba con los indígenas, al Ministerio de Agricultura. En esa ocasión, los manifestantes tomaron las oficinas de la institución en Cañar. La medida de hecho, que duró cinco días, se replicó en Loja, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi.

Órganos de representación colectiva

Los levantamientos indígenas, hasta inicios del siglo anterior, habían sucedido de manera aislada y las sublevaciones habían sido reprimidas con el uso de la fuerza. Pero, en la década de 1920, el movimiento indígena articulado dentro del movimiento campesino, creó los primeros sindicatos campesinos, que fueron las bases para la creación de la FEI, y de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (Fenoc).

No fue sino en los 70, cuando se buscó la unidad del movimiento indígena por medio de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) en la sierra, y en 1980, con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae). La unidad del movimiento indígena dependía también de que, al interior de la organización, se comprendieran los distintos pedidos y problemas de cada región. Por ejemplo, los levantamientos en la Sierra y en la Costa pedían la ejecución de una reforma agraria, pero en la Amazonía era prioritario que se eliminaran los proyectos colonizadores y se diera paso a una legislación que velara por los asentamientos indígenas.

Cuando Ecuador retornó a la democracia en 1978, la Ecuarunari convocó al Quinto Congreso Nacional, en Pichincha. El encuentro sucedió entre el 4 y el 8 de septiembre de 1979, con la participación de 350 delegados, en representación de una decena de provincias y de organizaciones como la FEI, FENOC y CTE.

Dos años después, en 1980, los líderes de la Ecuarunari y de la Confeniae impulsaron el Primer Encuentro de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En esa reunión se constituyó el Consejo de Coordinación, que sentó las bases para la creación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Ese consejo servía como una instancia de coordinación que permitía canalizar las demandas de las diferentes organizaciones indígenas.

En octubre de 1980, el movimiento indígena realizó la Marcha Nacional Indígena y Campesina “Mártires de Aztra”, que exigía la derogatoria de la Ley de Seguridad Nacional, la nacionalización del petróleo, la derogatoria de la Ley de Fomento Agropecuario, la destitución del ministro de Agricultura, entre otros. Más de 10.000 campesinos-indígenas del país se unieron a la medida. Antes, en mayo de ese mismo año, el movimiento indígena había participado en la Huelga Nacional que rechazaba las medidas económicas decretadas por el gobierno Jaime Roldós, el primer presidente del retorno a la democracia en Ecuador.

Seis años después de la creación del Consejo de Coordinación, se realizó el primer congreso de la Conaie, en noviembre de 1986. Nueve nacionalidades indígenas, de 27 organizaciones y con 500 delegados participaron.

35 años de la Conaie

La Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador tiene una estructura organizativa conformada por 53 organizaciones de base de las tres regiones del Ecuador: la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae), la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) y la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice), que agrupan a los 18 pueblos y 15 nacionalidades indígenas del Ecuador, según se lee en la página web de la Conaie.

Sus objetivos principales buscan la consolidación de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, integrar a las mujeres indígenas y jóvenes en los espacios de poder organizativos y políticos, la lucha permanente en defensa de las tierras, territorios ancestrales y los recursos naturales, el fortalecimiento de la identidad, formas de organización social y autodeterminación de los pueblos y nacionalidades, entre otros.

Actualmente, la Conaie está presidida por Leonidas Iza, quien lideró el paro nacional que mantuvo en vilo al Ecuador durante 18 días y que culminó con un acuerdo entre las organizaciones indígenas y el gobierno para que se atiendan 10 pedidos planteados por la Conaie, como la moratoria de un año para los préstamos en el sistema financiero público y privado, la focalización de los subsidios de los combustibles, entre otros.

La Conaie es un actor político con gran poder de convocatoria. Su ala electoral es Pachakutik, cuyo candidato presidencial obtuvo el tercer lugar en las elecciones de 2021 y cuyos asambleístas conforman la segunda bancada más grande en la Legislatura.

El movimiento indígena y los derrocamientos

En una entrevista con Infobae, el legislador Fernando Villavicencio dijo que el movimiento indígena ha participado en el derrocamiento de tres presidentes, pero “nunca ha puesto ninguno”. Los gobiernos de Abdalá Bucaram, de Jamil Mahuad y de Lucio Gutierrez, terminaron luego de fuertes conmociones sociales en las que participaron distintos actores del movimiento indígena.

En 1997, cuando cayó Bucaram, los indígenas apoyaron las movilizaciones lideradas por el Frente Unitario de Trabajadores. A Bucaram lo sucedió Fabián Alarcon, del Frente Radical Alfarista. Las protestas incluyeron el levantamiento indígena, la toma de iglesias, huelgas, marchas, ocupación de espacios públicos y subversión de símbolos de poder. Los manifestantes pedían intolerancia ante la corrupción, que no se aceptara el neoliberalismo y se oponían al estilo de Bucaram.

En el 2000, la Conaie lideró las movilizaciones que terminaron con la caída de Jamil Mahuad. El levantamiento indígena estaba abanderado por la lucha contra la corrupción, el no al neoliberalismo y el pedido de refundar la democracia. A Mahuad lo sustituyó Gustavo Noboa, un político independiente.

En la caída de Lucio Gutierrez, que llegó al poder apoyado por el ala electoral de la Conaie, Pachakutik, también participó una organización indígena: la Feine. Los pedidos de las protestas que se tomaron espacios públicos, que realizaron cacerolazos y marchas nocturnas, eran que no se firme el tratado de libre comercio con Estados Unidos, que se luche contra el autoritarismo y que se condene la corrupción. A la conmoción social que derrocó a Gutierrez se conoce como la rebelión de los forajidos. A Gutierrez lo reemplazó su vicepresidente Alfredo Palacio, que gobernó hasta que fue sucedido por Rafael Correa, que asumió el cargo en 2007.

En octubre de 2019 hubo un levantamiento indígena liderado por la Conaie en oposición a la decisión del expresidente Lenín Moreno de que el gobierno dejara de subsidiar los combustibles. La protesta duró 11 días y por primera vez alcanzó niveles de violencia nunca antes vistos. La Conaie habló de infiltrados. Para terminar con la medida de hecho, Moreno acudió a una mesa de diálogo con los líderes indígenas.

Tres años después, el 13 de junio de 2022, la Conaie impulsó el más reciente paro nacional que duró 18 días en el país. Durante las manifestaciones, hubo un intento de destituir al presidente Guillermo Lasso. El proceso iniciado por la bancada afín a Rafael Correa no obtuvo los votos necesarios para la destitución.

Aunque la versión gubernamental señala que detrás de los reclamos legítimos había una agenda de desestabilización, esto ha sido desmentido por la Conaie. En una entrevista con Infobae, el presidente Guillermo Lasso aseguró que “la acción en las calles coordinada entre el señor (Leonidas) Iza y el señor Correa buscaban la desestabilización del país”. Sin embargo, en conversación con Infobae, Leonidas Iza, presidente de la Conaie, calificó esa versión como una falacia y dijo que el gobierno pretende deslegitimar la lucha del movimiento indígena.

En ambos levantamientos, el de octubre de 2019 y el de junio de 2022, hubo muertos y centenares de heridos. (Infobae)

Nacionales

Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, fue capturado en Venezuela: esto se conoce

Álex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, fue detenido en Venezuela tras una operación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, según informan medios colombianos.

Así lo confirmó Caracol Radio este miércoles cuatro de febrero a través de una breve publicación en la que asegura que el operativo se llevó a cabo sobre las 2:30 de la madrugada.

Agrega que junto a Saab también cayó el empresario Raúl Gorrín, acusado de sobornos y lavado de dinero.

Saab se desempeñó como ministro de Industrias y Producción Nacional durante el régimen de Nicolás Maduro, pero tras la caída del dictador, la presidenta interina Delcy Rodríguez decidió destituirlo.

¿QUIÉN ES ÁLEX SAAB?

Saab ya fue detenido en 2020 en Cabo Verde y luego extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021.

Sin embargo, tras realizarse un acuerdo con Estados Unidos, que incluyó la liberación de 10 estadounidenses, Saab regresó a Venezuela.

Su arresto en el país norteamericano fue calificado como un «secuestro» por el gobierno venezolano, que aseguraba que era un enviado especial de Caracas y que se violó su inmunidad diplomática.

La justicia estadounidense acusaba a Saab de blanquear a través de Estados Unidos fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela. Era el encargado de la importación de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por presuntos hechos de corrupción. Fuente: Vistazo

Nacionales

Productos ecuatorianos entrarán sin arancel a Emiratos Árabes Unidos

Ecuador alcanzó un acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos. Un 74 % de los productos ecuatorianos entrarán sin arancel a ese país. Productos estrella del país como banano, atún, flores, cacao, entre otros.

El anuncio lo hicieron este miércoles, 4 de febrero de 2026, entre la Secretaria General de Comunicación de la Presidencia, Irene Vélez, y el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo.

Jaramillo explicó que ya se firmó la declaración conjunta. Solamente faltan trámites legales como traducción, pero la negociación ya está cerrada.

Por otro lado, el presidente Daniel Noboa Azin cumplió una agenda de trabajo que incluyó reuniones bilaterales con jefes de Estado, así como su participación en espacios de diálogo de alto nivel que ponen a Ecuador en la agenda global durante la jornada de este 4 de febrero, en el marco de su visita a Emiratos Árabes Unidos para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026.

Ecuador explora un acuerdo comercial con República Dominicana y revisa iniciativas de migración circular con Estonia

En este contexto, el Mandatario mantuvo un encuentro con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en el que se abordaron mecanismos para fortalecer el comercio y la inversión entre ambos países. Precisamente, uno de los principales temas durante la reunión fue la posible negociación de un acuerdo comercial.

También se dialogó sobre oportunidades de cooperación económica, el interés en proyectos estratégicos, iniciativas de promoción turística conjunta y el trabajo coordinado en temas de seguridad regional y defensa de la democracia.

De la misma manera, el Jefe de Estado mantuvo un encuentro con el presidente de Estonia, Alar Karis, con quien dialogó sobre iniciativas para fortalecer la movilidad humana segura y regular hacia Europa, principalmente en el ámbito de migración circular. En ese sentido, se valoró el apoyo de ese país para avanzar en gestiones relacionadas con la política de visas Schengen.

Asimismo, se abordó el interés ecuatoriano en conocer la experiencia de Estonia en ciberseguridad y servicios digitales seguros, mediante iniciativas de capacitación, intercambio de buenas prácticas y oportunidades de educación y formación.

Diálogo Presidencial sobre los desafíos y oportunidades de América Latina

En el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026, el presidente Daniel Noboa Azin participó en el Diálogo “Latin America’s Next Chapter: What Comes Next?”, junto a Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, y Santiago Peña, presidente del Paraguay.

En este espacio, los mandatarios analizaron el escenario internacional y las prioridades de América Latina, destacando la cooperación para el desarrollo y la necesidad de fortalecer relaciones constructivas, en un contexto global dinámico.

Durante su intervención, el presidente Noboa reafirmó que Estados Unidos es el principal socio comercial del Ecuador, junto con países de Asia y la Unión Europea, y señaló que la hoja de ruta está enfocada en promover alianzas que impulsen la inversión, el empleo y el crecimiento. Asimismo, subrayó la importancia del trabajo conjunto para enfrentar el crimen organizado transnacional, considerando que las sustancias ilícitas que transitan por el país responden a la demanda externa. Para enfrentar este problema, destacó que el multilateralismo es fundamental y contribuye al objetivo de devolver la paz a la ciudadanía.

En este marco, también resaltó la complementariedad del Ecuador con los países del Golfo, particularmente con los Emiratos Árabes Unidos, tanto por su condición de país exportador como por el interés mutuo para fortalecer alianzas en ámbitos de inversión, tecnología y gestión energética.

Nacionales

Exportadores de flores proyectan caída por aranceles y clima

Los ingresos por la venta de flores ecuatorianas para la temporada de Valentín 2026 caerán en alrededor de seis millones de dólares debido a las sobretasas impuestas por Estados Unidos y por variaciones del clima, según cálculos de la asociación nacional de productores y exportadores de flores (Expoflores).

Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expoflores, indicó este martes a EFE que en la temporada de 2025 las ventas bordearon los 282 millones de dólares, mientras que estiman ingresos por entre 274 y 276 millones de dólares para la temporada de Valentín de este año.

«No creo que pasemos los 280», millones de dólares, dijo al anotar que en la bajada influyó el 15 % de aranceles impuesto el año pasado por el Gobierno de Donald Trump, que se sumó al 6,8 % que ya pagaban.

En contraste, prevén un crecimiento de entre el 3 y el 3,5 % en el volumen de exportación al pasar de 37.000 toneladas de 2025 a unas 39.000 vía aérea y marítima esta temporada, que ha presentado unos dos picos de producción debido a variaciones climáticas, indicó.

Ecuador, cuyos principales mercados son EE.UU., Canadá y Europa, es el tercer exportador mundial de flores después de Holanda y Colombia.

Carga aérea

La aerolínea Avianca Cargo, que en Valentín 2025 transportó 18.000 toneladas de flores de Colombia y Ecuador hacia Estados Unidos, prevé aumentar esta temporada a 85 los vuelos de transporte de flores desde Ecuador, de los 69 que tuvo el año pasado.

Ramón Miró, presidente y director general de la corporación Quiport, la firma administradora del aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito, calcula un crecimiento de alrededor del 6 % en las exportaciones desde ese punto en relación al año pasado «lo cual es espectacular porque 2025 ya fue un año récord», dijo a EFE.

En una visita a la finca Mystic flowers, en la ciudad de Cayambe, cerca de Quito, Miró recordó que en la temporada pasada salieron desde esa terminal aérea casi 29.000 toneladas, que se transportaron en 534 vuelos.

Agregó que del 20 de enero al 1 de febrero pasados movilizaron 17.600 toneladas en 332 vuelos de aeronaves de carga de 16 compañías aéreas, principalmente a Miami y Ámsterdam.

«Ha sido un poquito cíclica la temporada. Cuando comenzó, la flor no estaba lista, después entro muchísima flor, después como que hubo un desacelere un poquito y ahorita hay un volumen muy, muy alto», dijo.

Destinos de exportaciones

La temporada de Valentín representa el 30 % anual de las ventas de flores de las fincas en Ecuador, donde el sector florícola emplea a 120.000 personas. Ecuador tiene 6.200 hectáreas de producción de flores, con unas 1.300 fincas.

Los principales destinos de la flor ecuatoriana son los grandes centros logísticos (hubs) de distribución de carga en Estados Unidos y Europa, entre los que destacan Miami y Ámsterdam, desde donde se distribuyen a todos los mercados a escala global.

Quiport recordó que la operación de carga en el aeropuerto de Quito registra un crecimiento sostenido, lo que ha permitido que ocupe el quinto lugar en América Latina y el Caribe en lo que se refiere a volumen de carga anual movilizada.

El año pasado cerró con un total de 407.240 toneladas de carga transportadas en los rubros de exportaciones, importaciones y carga doméstica.

Sobre el rendimiento de las exportaciones por vía aérea, desde Quito se exportaron 336.480 toneladas, registrando un crecimiento del 11,2 % respecto de 2024.

-

Entretenimiento4 años ago

Entretenimiento4 años agoAdriana Bowen, sobre la cirugía bariátrica: Siento que recuperé mi vida

-

Politica4 años ago

Politica4 años agoEl defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio en la investigación por el delito de abuso sexual

-

Internacionales4 años ago

Internacionales4 años agoMuere Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019 y presentadora de televisión

-

Internacionales4 años ago

Internacionales4 años agoTiroteo en concierto en Paraguay deja dos muertos y cuatro heridos

-

Nacionales4 años ago

Nacionales4 años ago¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?

-

Fashion9 años ago

Amazon will let customers try on clothes before they buy

-

Politica1 año ago

Politica1 año ago‘No soy contratista del Estado’, asegura Topic con certificado de Sercop en mano

-

Deportes4 años ago

Deportes4 años agoFEF solicita al COE Nacional 60% de aforo para partido Ecuador vs. Brasil